隨著春城晚報-開屏新聞·生活節拉開大幕,5月至12月期間,十余個不同類型的系列活動將圍繞“送政策、送文化、送健康、送服務、送福利”五大內容展開。其中,云南省博物館于4月28日開展的“盛世風華——大唐地宮的驚世寶藏”特展作為“送文化”的主要活動,體現著“美美與共,文化潤心”的主題。

“盛世風華——大唐地宮的驚世寶藏”特展展出將持續至8月31日,展覽期間,將和市民一同開啟與大唐的邂逅之旅。為進一步豐富市民的文化生活,生活節期間,還將開展“云南省文化館公共文化服務周”系列活動,將精彩的群眾文化演出帶進千家萬戶。

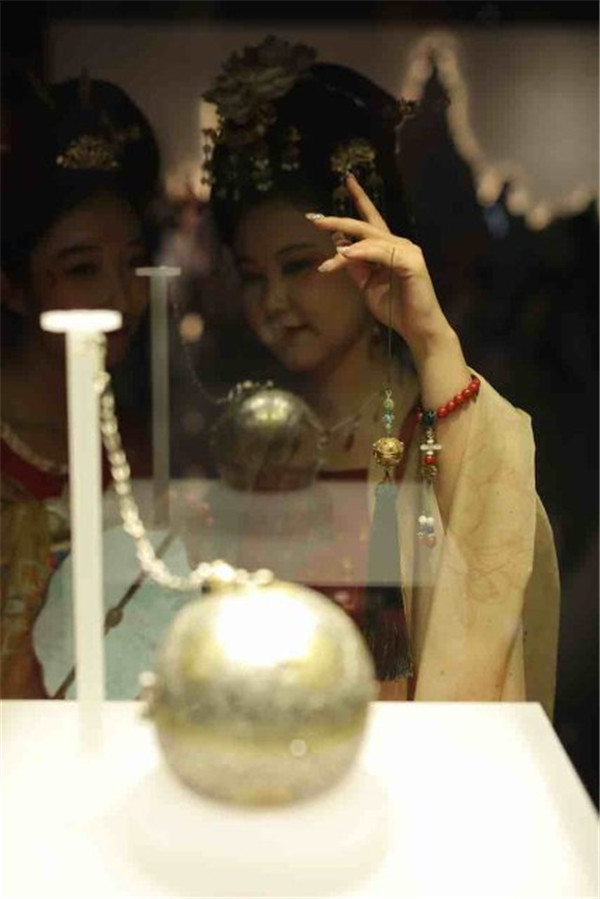

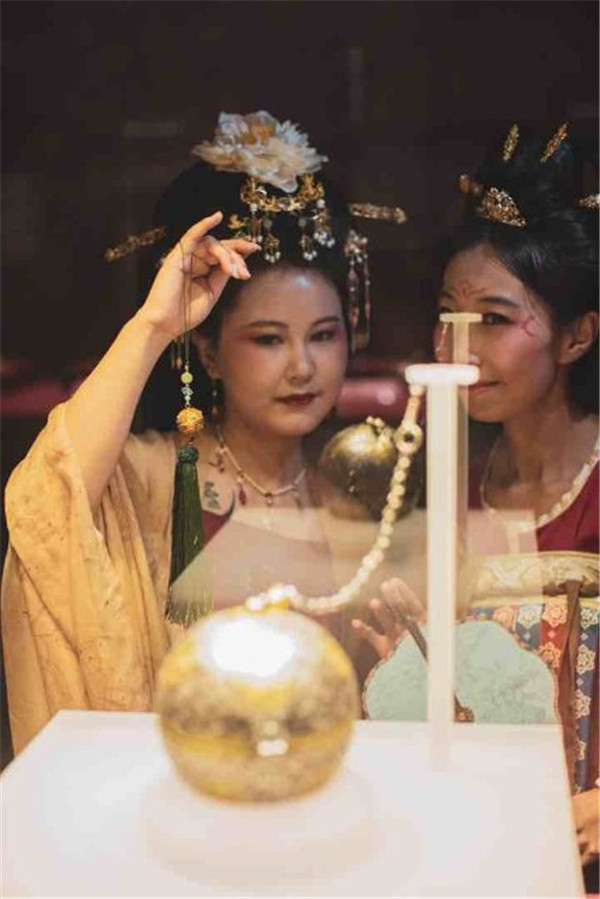

5月29日,春城晚報-開屏新聞記者在特展中看到,身著漢服的女子揮舞衣袖、頭戴珠翠,眉間花鈿閃著細碎的光,在千年文物的鎏金中夢回盛世。社會包容、文化繁榮的唐朝,女性在那個時代的生活也十分豐富,跳舞、騎馬、擊踘……隨著唐代女性更多地參與到社會活動中,裙、襦、帔,甚至胡服、男裝、袒露裝,其所著服飾也隨著各時期的社會特色呈現出不同風格,可以說,千年前的古人早已引領著時尚潮流。

會做衣服還是推廣者,漢服小姐姐很懂中華傳統文化

漢服的盛行,讓更多人開始接觸中華傳統服裝,了解其中所蘊含的傳統文化。在前來探展的漢服女子中,芷羽和軒轅雨塵早在2008年就開始接觸漢服,在穿著、制作的過程中,漸漸也成為了中華傳統文化的推廣員,讓更多人了解漢服和我國的文化歷史。

芷羽早年通過視頻認識到漢服,在cosplay活動中感受到漢服穿在coser身上的中國味,“原來古裝是個很大的概念,傳統服裝還有更細的區分。”于是,她擁有了第一套漢服——明制服裝,并逐步深入了解服裝背后蘊藏的中華傳統禮儀文化。

軒轅雨塵曾經產生疑問:“每個民族都有自己的服裝,那漢服到底是什么呢?”借著當時奧運會在中國舉辦的契機,她通過漢服表演對中華傳統的朝拜禮儀產生了濃厚的興趣,也感受到了傳統音樂編曲、舞蹈的魅力,“當時的人們還不是很了解漢服,以為是周邊亞洲國家的服裝,我會不停地告訴他們,這是我們中國人自己的傳統服裝。”說到這里,兩個人帶著精美的妝容笑了起來。

芷雨身著帶袖衫子配訶子裙,外搭帔子,腰間掛的葡萄銀紋花鳥香囊,可以說是楊貴妃“同款”,這只直徑與手表表盤相差無幾的香囊價值不菲,采用花絲工藝制作,銀絲精密纏繞,兩個半球焊接組合,鑲嵌的綠松石展示著唐代的品位。軒轅雨塵身著圓領窄袖衫和條紋破裙,這一身由她親手縫制,“早期的漢服不像現在有量產,喜歡什么樣式都得自己按照圖片做。”時間久了也練就了不錯的手藝,花費兩天時間,幾塊仿花羅布料在巧手下成形,她揮動手中扇子,輕輕一卷收在腰中,“這樣的扇子很便攜,是從南北朝流傳下來的。”

胡服和女著男裝,映照出文化交流繁榮的盛世大唐

唐代擁有著開放包容的廣闊胸懷,學術界對此已有共識。

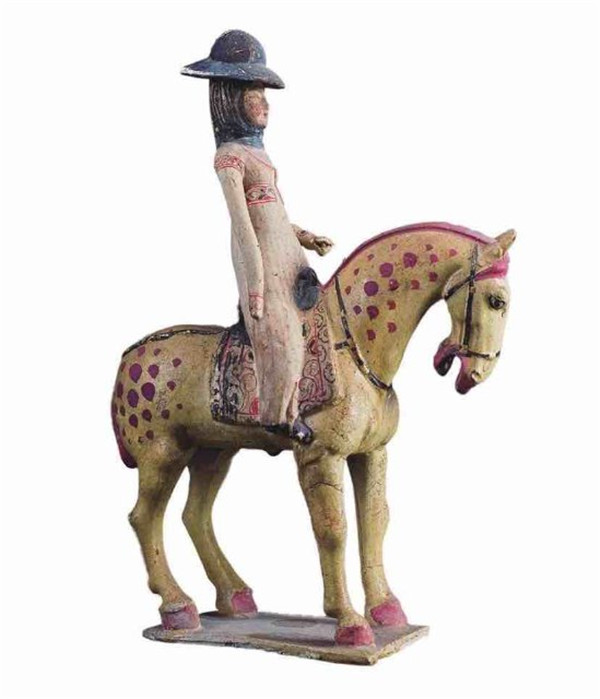

在唐代不同時期,女性的服裝隨社會的穩定與動蕩、外來文化的交流融合,呈現出明顯的時代差異。唐代前期,女性服飾在承繼北朝、隋代傳統服制的同時,受到西域、北方游牧民族風尚的影響,包含了更多的胡風元素,體現了胡漢交融的特點。胡服,其特點是上身多著窄袖緊身袍或短衣,腰間系革帶,下身著長褲和革靴,便于勞作和活動,而從“戎夷”的“冪䍦”發展演變而來的帷帽,因其時髦新潮的外貌與儒家“女子出門,必擁蔽其面”的規范相吻合,冪䍦的功用就由防風沙變成以防范路人窺視婦人面容為主,并很快成為唐朝婦女喜愛的裝束。在胡服的影響下,“女著男裝”也是唐代的一種流行風尚和唐代女性服飾的一個重要特點,學界認為,女性參與社會活動頻率的增加以及騎馬出行成為普遍方式,以及外族服飾文化的影響是女著男裝流行的兩大主要原因。

陜西禮泉鄭仁泰墓出土的彩繪釉陶戴笠帽騎馬女俑

安史之亂后,“胡服”熱逐漸降溫,胡服的穿著頻率大幅下降,中華寬衣博帶之傳統重新回歸。有學者認為,無論是唐以前還是唐以后,“女著男裝”均不被中原王朝統治者接受,在出土的唐代壁畫等文物中,所見著胡服或男裝的女性多為身份較為低微的人員,因為身著胡服便于勞作和活動,主要流行于社會的下層,但這一現象確能反映絲路未絕、胡風盛行的盛唐時期,胡漢文化的交流融合、唐人開放包容的社會心理、唐代女性審美情趣的變化對潮流風尚的影響。

本站轉載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權異議,請在3個月內與本站聯系刪除或協商處理。凡署名"云南房網"的文章未經本站授權,不得轉載。爆料、授權:news@ynhouse.com。

熱門評論